La folie n'est pas dans votre tête

Texte original: https://www.bostonreview.net/articles/mental-illness-is-not-in-your-head/

Auteur: Marco Ramos

Traducteurice: Al Loustoni

Publié initialement: mai 2022

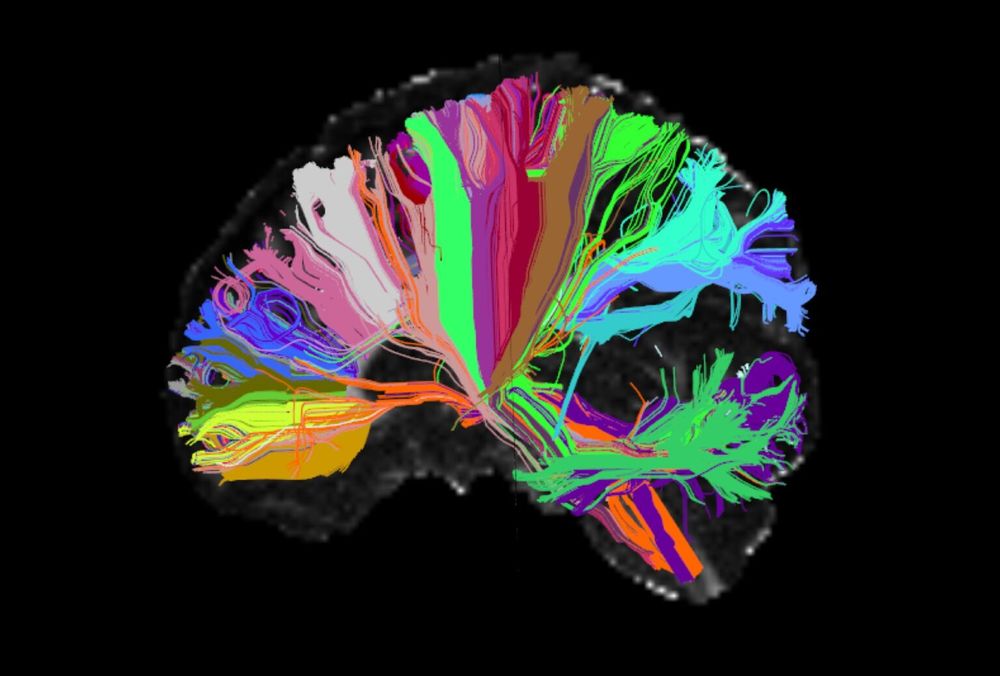

En 1990, le président George Bush a annoncé qu'un "tout nouveau champs de découvertes" s'ouvrait dans le domaine de la neurologie. Au cours des décennies suivantes, le gouvernement états-uniens a injecté des milliards de dollars dans des travaux scientifiques qui promettaient de révolutionner notre compréhension des troubles psychiatriques, de la dépression à la schizophrénie en passant par les troubles bipolaires. Les scientifiques ont imaginé qu'à l'avenir, les maladies mentales pourraient être diagnostiquées à l'aide de tests génétiques, d'une simple prise de sang ou même d'un scanner du cerveau. De nouveaux produits pharmaceutiques cibleraient des déséquilibres neurochimiques spécifiques, ce qui permettrait des traitements plus efficaces. Les années 1990 resteront dans les mémoires comme "la décennie du cerveau" avait déclaré Bush.

Ce renouveau de la neuro-psychiatrie promettait également de nous libérer de la stigmatisation et de la discrimination associées à la maladie mentale comme à la toxicomanie depuis des siècles. Puisque les troubles psychiatriques viennent du cerveau, elles seraient des maladies chroniques, comme le diabète ou l'hypercholestérolémie, et non plus des fautes morales individuelles ou des faiblesses de caractère. Bien qu'il soit impossible d'anticiper précisément ce que l'avenir nous réserve, on avait le sentiment que la science psychiatrique allait percer à jour le "mystère" et la complexité de cet "incroyable organe".

Avec le recul, en tant que psychiatre et historien, je trouve ces promesses désuètes. Elles me rappellent d'autres fantasmes techno-enthousiastes du vingtième siècle : voitures volantes, pilules pour une journée entière de nutrition. La réalité actuelle est bien moins glamour que la façon dont j'imaginais, enfant, l'évolution de la pratique psychiatrique. Trente ans plus tard, nous ne disposons toujours pas de tests biologiques pour les troubles psychiatriques, et aucun n'est en préparation. Au lieu de cela, nos diagnostics sont basés sur les critères d'un livre, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (souvent appelé, par dérision, la "bible" de la psychiatrie américaine). Ce manuel a connu cinq éditions au cours des 70 dernières années et, bien que la dernière édition compte près de 100 pages de plus que la précédente, rien ne prouve qu'elle soit meilleure que la version qu'elle a remplacée. Aucun des diagnostics n'est défini en termes somatiques.

Il n'y a pas eu non plus d'avancées significatives en matière de traitement. Pendant des décennies, l'industrie pharmaceutique a produit des dizaines d'antidépresseurs et d'antipsychotiques, mais rien ne prouve qu'ils soient plus efficaces que les médicaments apparus entre 1950 et 1990. Les personnes malades mentales sont aujourd'hui plus susceptibles d'être sans abri ou de mourir prématurément que jamais au cours des 150 dernières années, avec une espérance de vie inférieure de 10 à 20 ans à celle de la population générale. La recherche en biologie n'a pas non plus permis de comprendre pourquoi les médicaments psychiatriques aident certain-e-s patient-e-s et pas d'autres. Lorsqu'un-e patient-e me demande comment fonctionne un antidépresseur, je dois hausser les épaules. "Nous n'en savons rien, mais nous avons des preuves qu'il y a environ 30 % de chances qu'il améliore votre humeur". Perplexe, un patient a répondu : "Ça n'a pas de rapport avec les neurotransmetteurs ou quelque chose comme ça ?" J'ai soupiré : "Oui, c'était la théorie pendant un certain temps, mais elle n'a pas abouti."

Et qu'en est-il de la stigmatisation ? Comme l'affirme l'anthropologue Helena Hansen, les neurosciences de la toxicomanie ont souvent renforcé la stigmatisation car elles réduisent la consommation de substances à un problème individuel, au lieu d'en faire le résultat de facteurs structurels issus d'une longue histoire de répression raciste. Les psychiatres états-unien-ne-s diagnostiquent également des taux de schizophrénie plus important chez les patient-e-s noir-e-s et brown(1) par rapport aux patient-e-s blanc-he-s; une disparité que le psychiatre et sociologue Jonathan Metzl attribue à la psychiatrie des années 1970 qui pathologisait l'activisme noir en le qualifiant de "psychose". Enfin, les patient-e-s noir-e-s en crise, y compris les enfants, sont plus susceptibles de subir la violence d'une contention physique, attaché-e-s à leur lit, ce qui n'est pas sans rappeler les expériences imposées aux patient-e-s des asiles il y a plus d'un siècle.

En 2015, l'ancien directeur de l'Institut National de la Santé Mentale (National Institute of Mental Health, NIMH), Thomas Insel, a résumé cette désillusion :

J'ai passé 13 ans au NIMH à travailler sur les neurosciences et la génétique des troubles mentaux. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai réussi à faire publier un grand nombre d'articles vraiment intéressants par des scientifiques intéressants, pour un coût assez élevé - 20 milliards de dollars -, mais je pense que nous n'avons pas réussi à réduire le nombre de suicides ni d'hospitalisations, ni à améliorer le rétablissement des dizaines de millions de personnes souffrant de maladies mentales.

Le fait que la psychiatrie universitaire soit aujourd'hui si déconnectée de la pratique clinique n'aide pas. De nombreuses personnes ont souligné l'importance capitale de la santé mentale pendant les confinements liés à la pandémie, dans un contexte ou le racisme, l'hypercompétitive des écoles, des sports et du marché sont structurels. Mais la psychiatrie académique s'est presque exclusivement concentrée sur la neuro-chimie du cerveau, elle ne s'est intéressée aux questions sociales que de façon anecdotique. Et pour quelle raison ? Toustes les chercheureuses qui ont produit ces papiers sur la neurobiologie du cerveau ont obtenu des subventions et des promotions, même si cela n'a pas eu d'impact significatif sur le diagnostic et les soins des millions de personnes en détresse psychique.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Si nous n'avons pas réussi à comprendre les troubles psychiatriques d'un point de vue biologique, que se passe-t-il lorsque nous les pensons d'un point de vue historique ? Je vais m'appuyer sur deux ouvrages écrits récemment par des historiens. Ils explorent la crise de la psychiatrie biologique, en retraçant les facteurs politiques, économiques, sociaux et professionnels qui ont conduit les psychiatres à tenter d'imputer au cerveau la réalité de la maladie mentale pour réaffirmer la légitimité de leur profession. Rédigés par des historiens de premier plan, ces livres sont importants, tant par leur volume que par leur portée, et couvrent deux cents ans d'échecs de la profession. Ils démontrent que la psychiatrie états-unienne, tout au long de son histoire, a été dangereusement sensible au effets d'annonces, depuis l'enthousiasme pour la dissection du cerveau dans les années 1890 jusqu'au matraquage médiatique dont bénéficie les neurotransmetteurs et la génétique un siècle plus tard.

Aujourd'hui, il est capital de comprendre les errements de la psychiatrie entre crises et effets d'annonce, alors que la profession se prépare à sa prochaine tendance : les psychédéliques, déjà annoncés comme une "renaissance"; "prochaine frontière" de la psychiatrie. Ces deux ouvrages démontrent que la poursuite de ce battage médiatique par les universités et les entreprises a négligé les perspectives des communautés qui ont le plus besoin de soins psychiatriques, ce qui a causé des séquelles physiques et psychologiques inestimables. Les points forts et les limites de ces ouvrages importants poussent les psychiatres universitaires à réexaminer leurs priorités. Ils nous mettent au défi d'envisager un futur où les milliards de dollars investis dans la recherche en biologie seraient plutôt redistribués aux communautés qui en ont le plus besoin, afin de fournir les ressources nécessaires à des formes de soins révolutionnaires, centrées sur des êtres humains entiers plutôt que sur de simples cerveaux.

Dans Mind Fixers : Psychiatry's Troubled Search for the Biology of Mental Illness, Anne Harrington affirme que la crise actuelle n'est que la dernière dans longue série d'échecs qu'est l'histoire de la biologie des maladies mentales ces deux derniers siècles. Dans cette vaste étude, l'histoire de la psychiatrie zigzague comme la croissance et la chute d'un marché spéculatif. D'abord, une vague se forme avec des promesses enthousiastes de percées révolutionnaires qui changeront la psychiatrie telle que nous la connaissons. Puis la vague s'effondre, les psychiatres ne parviennent pas à tenir ces promesses audacieuses. Une crise s'ensuit et, après avoir été remises en causes, de nouvelles promesses font le lit de la prochaine vague de révolution psychiatrique. Et c'est reparti pour un tour.

Harrington identifie la première "révolution" de la psychiatrie américaine au XIXe siècle. À l'époque, les grands asiles d'aliénés dominaient le paysage psychiatrique, comme l'hôpital de Blackwell's Island, situé sur ce qui s'appelle aujourd'hui Roosevelt Island, à New York. Ces institutions étaient conçues pour soigner les patient-e-s atteint-e-s de troubles mentaux par une vie recluse, c'est l'approche asilaire. Cependant, une série d'articles journalistiques ont révélé que ces asiles étaient surpeuplés et sous-financés. Les patient-e-s vivaient dans des conditions déplorables plutôt que thérapeutiques. Par exemple, en 1887, la journaliste Elizabeth Seaman s'est infiltrée comme patiente à l'hôpital de Blackwell's Island et a dénoncé, sous le nom de plume de Nellie Bly, d'horribles actes de brutalité dans son best-seller Ten Days in a Mad-House. La psychiatrie asilaire est confrontée à une crise. Le public n'a plus confiance.

Comme l'explique Harrington, les neuroanatomistes européens sont venus à la rescousse. Contrairement aux médecins d'asile, les anatomistes étaient pessimistes quant aux possibilités de guérison. S'appuyant sur des théories eugénistes, ils pensaient que les patients des asiles étaient des "dégénérés" biologiquement inaptes à faire face au stress de la vie moderne. Mais ils pensaient également que les malades mentaux pouvaient rendre service à la société après leur mort en offrant leur cerveau à la science. Les anatomistes espéraient que la dissection de cerveaux pathologiques pourrait révéler les causes biologiques de la souffrance mentale.

Au cours de la fin du XIXe siècle, l'asile est passé d'institution thérapeutique à lieu de recherche. Des milliers de dissections ont été pratiquées sur les corps et les cerveaux de patient-e-s, pour la plupart pauvres, sans leur consentement. Harrington conclut qu'elles n'ont "plus ou moins rien révélé". Le problème est que les neuroanatomistes n'avaient aucune idée de ce qu'ils cherchaient. Le psychiatre Karl Jaspers qualifie cette science de "mythologie du cerveau". La dissection neuroanatomique a été un échec.

La deuxième poussée de la psychiatrie biologique abandonne le nihilisme thérapeutique des neuroanatomistes et bascule dans l'autre extrême. Le début du vingtième siècle aux États-Unis a été une période d'expérimentation débridée et désespérée sur le corps des patient-e-s, à la recherche d'un remède miraculeux. Le nouveau livre d'Andrew Scull, Desperate Remedies : Psychiatry's Turbulent Quest to Cure Mental Illness dresse un compte rendu glaçant d'une période caractérisée par une "orgie d'expérimentation". Tout en couvrant en grande partie la même période historique que l'étude de Harrington, le récit Scull démontre que les fondations de la psychiatrie biologique reposes sur la violence infligée aux corps des femmes, des pauvres et des personnes racisées. Aux États-Unis, entre 1910 et 1950, les chercheurs ont traité leurs patient-e-s vulnérables "comme des objets et non comme des êtres sensibles". Disposant de peu de droits légaux à l'époque, les patient-e-s n'avaient que peu de recours pour protester contre les expériences invasives et hasardeuses que les médecins menaient sur leur corps.

Prenons l'exemple du psychiatre états-unien Henry Cotton, qui est mentionné par Harrington et Scull. Dans les années 1910 et 1920, Cotton était convaincu que toutes les psychoses avait une origine infectieuse, car il avait été démontré qu'un trouble appelé "paralysie générale des aliénés" était causée par le spirochète de la syphilis, Treponema pallidum, dans le cerveau. Sur la base de cette théorie non prouvée de la psychose infectieuse, Cotton a conclu que la psychose pouvait être traitée par l'élimination chirurgicale des sources potentielles d'infection du corps des patient-e-s. Cotton a mutilé et tué des milliers de patient-e-s en leur retirant des dents, des appendices, des ovaires, des testicules, des colons et bien d'autres choses encore au nom de la guérison de la psychose. Le taux de mortalité des colectomies pratiquées par Cotton a été établi plus tard à plus de 44 %, la majorité de ses victimes étaient des femmes.

Scull mentionne le cas du médecin viennois Julius Wagner-Jauregg, qui pensait qu’induire de fortes fièvres et de convulsions pouvait aider les patient-e-s psychiatriques. En 1927, il reçoit le prix Nobel de médecine pour avoir inoculé le paludisme à des patient-e-s souffrant de paralysie générale des aliénés, dans l'objectif de les traiter grâce à la fièvre. Harrington démontre qu'à Sainte Elizabeths, l'hôpital le plus connu de Washington, D.C., certain-e-s patient-e-s présentant des psychoses chroniques, parmi les plus marginalisé-e-es socialement, étaient transformé-e-s en "réservoirs de paludisme" qui stockaient le parasite dans leur corps afin de le distribuer à d'autres patient-e-s.

Scull suggère que la pratique la plus extrême de cette période a été la lobotomie. La procédure consistait initialement à appliquer une anesthésie locale sur la tête, à percer le crâne et à couper les lobes frontaux du cerveau à l'aide d'une lame. Le chirurgien cessait de couper le cerveau lorsque le patient commençait à être "confus". Cette innovation a valu au neurologue portugais Egan Moniz le prix Nobel de médecine en 1949. Walter Freeman, qui a popularisé cette pratique aux États-Unis, a par la suite modifié la procédure en introduisant des pics à glace dans le cerveau à travers chaque orbite. Les lobotomies ont été pratiquées par dizaines de milliers dans les années 1940 et 1950, toujours sur des femmes en majorité. Selon Freeman, l'intervention transformait ses patients en "invalides domestiques ou en animaux de compagnie", de sorte que leurs comportements était plus facile à contrôler pour les familles et les institutions.

La stérilisation est une autre procédure invasive popularisée par la psychiatrie états-unienne au cours de cette période. Fondée sur d'anciennes théories de la dégénérescence, la stérilisation était un outil eugéniste plutôt que thérapeutique : elle était destinée à empêcher les personnes atteintes de maladies mentales de transmettre leur "mauvaise souche". Cette pratique à l'éthique douteuse a été portée devant la Cour suprême dans la tristement célèbre affaire Buck v. Bell en 1927, lorsque le juge associé Oliver Wendell Holmes Jr. a soutenu qu'il était normal que la société cherche à "empêcher ceux qui sont manifestement inaptes de perpétuer leur espèce". Au cours de la décennie qui a suivi cette décision, quelque 28 000 états-unienn-e-s diagnostiqué-e-s "faibles d'esprit" ont été stérilisé-e-s.

Scull et Harrington concluent que le seul traitement efficace que la psychiatrie actuelle a hérité de cette période d'expérimentation frénétique et dangereuse est l'électroconvulsivothérapie (ECT). Croyant (à tort) que les troubles épileptiques et la schizophrénie étaient des maladies antagonistes, le psychiatre hongrois Ladislav Meduna a cherché à provoquer des crises d'épilepsie chez des patient-e-s schizophrènes dans les années 1930 à l'aide du Metrazol, un puissant stimulant. En raison de la violence du traitement, environ 40 % des patients ont subi des fractures par compression de la colonne vertébrale. La pratique a été adaptée au fil du temps pour la rendre plus sûre pour les patients, pour finalement évoluer vers l'ECT, qui continue d'être utilisée dans la psychiatrie états-unienne aujourd'hui. Les recherches actuelles démontrent que l'ECT est efficace dans le traitement de la dépression, mais comme les chercheurs des années 1930, nous ne savons toujours pas pourquoi ni comment cela fonctionne.

La nouvelle génération de psychiatres rejètent ces expérimentations volentes sur le corps et se tourne vers une approche centrée uniquement sur l'esprit : la psychanalyse. Sigmund Freud est arrivé aux États-Unis en 1909, mais ses idées ne se sont imposées dans la profession qu'après la Seconde Guerre mondiale. L'expérience des soldats traumatisés a appris aux psychiatres que les blessures psychologiques de la guerre pouvaient être aussi dévastatrices que les blessures physiques.

La psychanalyse a développé ce que Scull appelle une "hégémonie fragile" sur le domaine dans la période d'après-guerre. Harrington souligne que les psychiatres se sont tournés vers les travaux de Freud parce qu'ils pensaient qu'ils offraient une approche médicale distincte de la maladie mentale : une intervention, à savoir la psychanalyse, élucidait et traitait la cause sous-jacente des symptômes du patient dans l'inconscient. Dans les années 1950, la plupart des programmes de formation des internes en psychiatrie aux États-Unis étaient dirigés par des psychanalystes, et de nombreux analystes influents ont consolidé leur pouvoir professionnel en dénigrant les approches somatiques antérieures. En 1948, par exemple, un groupe influent d'analystes a affirmé que la lobotomie n'était pas une thérapie, mais plutôt une "procédure d'autodestruction" des parties du cerveau essentielles à l'humanité. Des personnalités de la culture populaire ont également vu dans la psychanalyse une solution à des problèmes plus larges de la société américaine. Lors de la conférence annuelle de l'American Psychiatric Association en 1948, le président Harry Truman a déclaré que les "experts dans le domaine de la psychiatrie" étaient essentiels à la bonne "santé mentale" des états-unien-ne-s, "la plus importante des conditions ncessaires à la paix".

Mais comme les révolutions qui l'ont précédée, la psychanalyse n'a pas tenu ses promesses, et l'attention presque exclusive portée à l'esprit n'a guère permis de réduire les violences psychiatriques à l'encontre des communautés vulnérables. Dans les années 1970, des militant-e-s homosexuel-e-s ont violement protesté contre la pathologisation de leur sexualité. Ces militant-e-s, dont certains psychiatres homosexuels, ont pris d'assaut les conférences annuelles de l'Association états-unienne de psychiatrie (APA) et ont exigé avec succès que l'homosexualité soit retirée de la liste des troubles mentaux utilisé par la profession.

Les militant-e-s des mouvements homosexuels, féministes, Black Power, handicapés des années 1970 identifiaient la psychanalyse institutionnelle comme un problème en cela qu'elle tentait de conformer les individus à des normes bourgeoise, blanches, psyvalidistes, hétérosexuelles. Pour ceux dont l'identité remettait en cause ces normes, la psychothérapie était plus susceptible de nuire que de guérir. Comme l'ont proclamé les membres du Chicago Gay Liberation Front dans un tract adressé en 1970 à l'American Medical Association :

Nous, militant-e-s homosexuel-le-s, pensons que l'approche thérapeutique qui consiste à réintégrer ne fonctionne pas dans notre société. . . . La santé mentale féminine, ce n'est pas la thréapie, mais l'abolition de la domination masculine. Pas de thérapie pour les Noir-e-s, mais la fin du racisme. Les pauvres n'ont pas besoin de psychiatres (quelle blague à 25 balles la séance) - ils ont besoin d'une juste redistribution des richesses. ON SE LÈVE DES DIVANS, DIRECTION LA RUE !

Leur appel à abandonner le divan pour la rue était une mise en accusation de la psychanalyse universitaire, composée en grande partie d'hommes blancs, qui reconduisaient les structures d'oppression de la société états-unienne au lieu de les remettre en question. Au milieu du siècle, de nombreux analystes états-uniens pensaient, par exemple, que les Noirs ne possédaient pas un esprit assez raffiné pour prétendre être l'objet d'une analyse. En outre, l'historien Martin Summers a montré que dans les institutions qui traitaient des patient-e-s noir-e-s, les psychanalystes renforçaient des stéréotypes racistes plus anciens comme l'idée d'une "psyché noire différente", même en présence de données et d'expériences cliniques qui remettaient en cause cette notion.

Certes, des visions plus radicales de la psychanalyse ont émergé dans la ferveur politique des années 1960 et 1970, mais il faut aller au-delà des récits de Scull et Harrington pour les trouver. Dans la colonie française d'Alger, par exemple, le psychiatre d'origine martiniquaise Frantz Fanon a critiqué la violence anti-Noirs du colonialisme pour imaginer des formes de soins plus libératrices. En Amérique latine, mes propres travaux ont montré comment les psychanalystes marxistes du début des années 1970 ont imaginé une "psychothérapie des opprimés" qui liait santé mentale, politique capitaliste et l'impérialisme états-unien dans une perspective de libération sociale. Mais ces efforts radicaux issus du tiers-monde étaient très éloignés, géographiquement et politiquement, de la psychanalyse dominante dont il est question dans les livres de Scull et Harrington.

Pour Scull et Harrington, le coup le plus accablant pour la légitimité de la psychiatrie états-unienne est peut-être venu de l'intérieur même de la profession. En 1973, le psychiatre légiste David Rosenhan publia une expérience intitulée "On Being Sane in Insane Places" dans la revue Science. Sa célèbre étude concluait que les psychiatres ne pouvaient pas faire la différence entre une personne folle et une personne simulant la folie. Pour cette expérience, Rosenhan a envoyé huit "pseudo-patient-e-s" qui ont fait semblant d'entendre les mots "vide", "terne" et "fracas" à des consultations que proposaient des hôpitaux psychiatriques. Rosenhan a constaté que les huit patient-e-s avaient été admis à l'hôpital par des psychiatres et que la durée moyenne de leur séjour était de dix-neuf jours. Tous les patients, sauf un, ont reçu un diagnostic de schizophrénie à leur sortie de l'hôpital. Récemment, la journaliste Susannah Cahalan a montré que Rosenhan avait fabriqué nombre de ses résultats, mais à l'époque, l'article a ébranlé les fondements de la profession et brisé l'hégémonie relative de la psychanalyse sur le domaine.

Les psychiatres tenant à l'approche biologique des trouble des années 1980 ont jeté les bases de la révolution biologique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En partie en réponse à l'étude de Rosenhan, cette nouvelle coalition de psychiatres a imputé la crise de légitimité professionnelle à la psychanalyse. Selon eux, ces théories obscurantistes tenaient plus du jargon sans fondements solides et avaient transformé la psychiatrie états-unienne en une tour de Babel de psychiatres incapapables de communiquer de façon efficasse entre eux. Des recherches menées dès les années 1960 ont montré que les diagnostics des psychiatres n'étaient pas statistiquement fiables, c'est-à-dire que les psychiatres étaient souvent en désaccord sur le diagnostic, même lorsqu'ils évaluaient lae même patient-e. L'influent psychiatre Robert Spitzer pensait que ce problème pouvait être résolu en réformant radicalement un ouvrage que la plupart des professionnels avaient ignoré jusqu'alors : le DSM. Spitzer et le groupe de travail du DSM-III ont vidé le manuel de ses fondements psychanalytiques pour le remplacer par ce qu'ils estimaient être des critères clairs et objectifs pour chaque maladie, basés sur des aspects observables du comportement du patient et susceptibles d'orienter le traitement et la recherche.

La publication de la troisième édition du DSM en 1980 a annoncé la naissance de ce que les partisans ont explicitement appelé une "révolution biologique" de la psychiatrie. Pour appuyer cette idée, Spitzer et d'autres ont mis en avant les progrès de la psychopharmacologie, en particulier l'introduction du premier antipsychotique efficace, la chlorpromazine, en 1954, ainsi que la recherche en biologie sur le rôle des neurotransmetteurs et de la génétique dans les maladies mentales. La recherche sur le cerveau et le corps, pensaient-ils, finirait par relier les maladies décrites dans le DSM-III sur le plan comportemental à leurs causes biologiques sous-jacentes.

Nous savons aujourd'hui que ces résultats espérés ne sont jamais arrivée ; la psychiatrie continue d'attendre sa révolution biologique. Bien que le DSM-III et les éditions suivantes, y compris IV et 5, aient amélioré la fiabilité des diagnostics, la psychiatrie continue de souffrir d'un problème de validité. En d'autres termes, l'ensemble des symptômes qui définissent chaque troubles répertoriés dans le DSM n'a toujours pas pû être corrélé avec des signes disctinctifs clairs et observables dans le cerveau, le sang ou les gênes - et ce, après des milliards de dollars d'investissement -

Par exemple, l'affirmation populaire selon laquelle la schizophrénie a une base génétique n'a pas passé le cap de la validation scientifique. Comme l'explique Scull, après avoir échoué à trouver un ensemble de gènes mendéliens pouvant expliquer la schizophrénie, les chercheurs des années 2000 ont placé leurs espoirs dans les nouvelles études d'association à l'échelle du génome (GWAS), qui permettaient d'étudier des centaines de milliers de paires de bases à la recherche de liens génétiques avec les troubles psychiatriques. Mais les études GWAS n'ont pas révélé de base génétique claire pour la schizophrénie (ou le trouble bipolaire, d'ailleurs). Si la combinaison de centaines de gênes peut contribuer à expliquer, au mieux, 8 % de la variance observée de la schizophrénie, il est toujours possible pour un individu de posséder un grand nombre de ces variations génétiques sans développer la maladie. Les éminents psychiatres Michael Rutter et Rudolf Uher ont fait part de leur déception : "Les études sur la génétique des troubles psychiatriques ont fait beaucoup pour trouver très peu. En fait, à l'ère des études d'association à l'échelle du génome, les troubles psychiatriques se sont distingués de la plupart des types de maladies physiques par l'absence de corrélations génétiques fortes".

Si le recours à la biologie n'a pas eu d'impact significatif sur le diagnostic ou le traitement, il s'est révélé être une stratégie marketing extrêmement efficace pour les produits psychopharmaceutiques. En fait, le changement le plus important survenu en psychiatrie au cours des cinquante dernières années pourrait être l'avénement de Big Pharma, et non une quelconque révolution dans le domaine de la biologie. Dans les années 1980, les marchés psychiatriques ont attiré les sociétés pharmaceutiques pour au moins deux raisons. Premièrement, les psychotropes sont pris sur de longues périodes : de nombreux patients sont des consommateurs à vie. Deuxièmement, la perception de soi et l'expérience subjective jouent un rôle majeur dans le diagnostic des maladies mentales. Les dirigeants des entreprises pharmaceutiques ont compris que la demande pouvait être influencée et manipulée par un marketing efficace qui présente les médicaments comme une solution à l'insatisfaction des consommateurs à l'égard de leur vie.

Dans les années 1990, les entreprises pharmaceutiques ont investi des millions pour créer des publicités directes destinées aux consommateurs en capitalisant sur l’adhésion des psychiatres à la psychiatrie biologique. Ces publicités affirmaient, de manière trompeuse, que leurs médicaments ciblaient les "déséquilibres chimiques" dans le cerveau qui provoquent les sentiments quotidiens de dépression et d'anxiété chez les états-unien-ne-s. Outre la demande des consommateurs, l'industrie a également exercé une influence considérable sur les prescripteurs. Les laboratoires pharmaceutiques offraient aux médecins influents des chairs universitaires prestigieuses des échantillons de médicaments, des missions de conseil lucratives et d'autres incitations pour qu'ils vendent leurs produits.

Aujourd'hui, l'industrie soutient financièrement la quasi-totalité des revues et des réunions scientifiques dans le domaine de la psychiatrie. 69 % des membres du groupe qui a travaillé sur l'actuel DSM-5 ont fait part d'échanges financiers avec l'industrie pharmaceutique, soit 21 points de plus par rapport aux déclarations du groupe de travail sur le DSM-IV. L'influence de l'industrie pharmaceutique sur le DSM a contribué à l'élargissement des catégories de diagnostic, de sorte que le concept même de "maladie mentale" est devenu plus inclusif, augmentant ainsi la taille des marchés potentiels pour les médicaments.

Au cours des cinquante dernières années, l'industrie pharmaceutique a également une influence concernant les autorisation de mise sur le marché de médicaments par l'intermédiaire de la Food and Drug Administration (FDA). Aujourd'hui, 46% du budget de la FDA provient d'entreprises privées qui déposent des demandes d'autorisation de mise sur le marché (ce que l'on appelle les "droits d'utilisation industriel"). Ce sont les entreprises qui testent l'efficacité et la sécurité des médicaments qu'elles produisent. Ce conflit d'intérêts évident a conduit les entreprises pharmaceutiques à s'arranger avec certains résultats, à dissimuler des résultats négatifs et des données relatives aux effets secondaires, et à engager des rédacteurs fantômes pour produire des articles universitaires. Bien qu'un certain nombre de décisions civiles et pénales majeures aient sanctionné des entreprises pour ces infractions, les structures permettant à l'origine ce genre de comportement contraire à l'éthique - évaluer des produits dont on tire profit - subsistent encore aujourd'hui.

La forte influence del'industrie pharmaceutique sur la profession a joué un rôle majeur dans l'évolution de le rôle du psychiatre états-unien, qui est passé du statut de psychanalyste au milieu du siècle dernier à celui de prescripteur de produits pharmaceutiques aujourd'hui. Alors que la recherches a montré que la psychothérapie est tout aussi efficace, voire plus, que les médicaments pour traiter l'anxiété, la dépression et d'autres troubles, les psychiatres se concentrent généralement sur la prescription de médicaments et envoient leurs patients vers des psychologues et des travailleurs sociaux pour avoir acces à une thérapie. Cette évolution s'est avérée très rentable. L'industrie des médicaments psychotropes représente aujourd'hui près de 60 milliards de dollars, et un états-unien sur six a pris un médicament psychiatrique au cours de l'année écoulée.

Mais si l'industrie pharmaceutique a investi si massivement dans la psychiatrie, pourquoi n'y a-t-il pas eu de révolutions dans le monde des médicaments psy ? Principalement parce que cet argent (des milliards de dollars) a d'abord été dépensé en publicité plutôt qu'en recherche et développement de nouveaux médicaments. Comme l'a montré le psychiatre David Healy, les fonds alloués à la recherche et au développement ne sont souvent pas destinés à produire une véritable innovation. La quasi-totalité des produits psychopharmaceutiques fabriqués depuis 1990 sont des "copies" qui imitent des produits pharmaceutiques génériques plus anciens, avec seulement des modifications chimiques mineures. Ces médicaments ne fonctionnent pas mieux cliniquement que les médicaments qui les ont précédés, mais leur légère nouveauté biochimique les rend brevetables, de sorte que l'industrie pharmaceutique peut facturer les compagnies d'assurance au prix fort.

Le pire étant peut-être que ces entreprises, qui ont créer ce marché en capitalisant sur les médicaments psychiatriques, sont en train de quitter le navire. L'anthropologue Joe Dumit avance que la plupart des médicaments psychiatriques ne seront bientôt plus brevetés, ce qui obligera les entreprises à les vendre moins cher. La marge de progression est soudain faible quand ont sait que le marché est déjà saturé d'imitations et qu'aucune découverte révolutionnaire sur la neuro-chimie du cerveau n'est en vue. Presque toutes les grandes entreprises pharmaceutiques ont décidé d'arreter de financer la recherche sur les médicaments psychiatriques pour se tourner vers des secteurs plus prometteurs, en particulier le développement de "produits bio" et d'autres médicaments contre le cancer.

La psychiatrie a-t-elle donc un avenir ? La vache à lait pharmaceutique semble à sec et Harrington et Scull restent évasifs sur les solutions, si ce n'est de vaguement réaffirmer la nécessité d'une psychiatrie universitaire humble qui devraient se concentrer sur les approches psychosociales, et pas seulement biologiques, du traitement.

Scull se demande également si un retour à la psychothérapie ne serait pas la solution. Aujourd'hui, aux États-Unis, la psychiatrie ambulatoire est souvent basée sur des consultations brèves, de quinze à trente minutes, qui se limitent à la gestion des médicaments et à la vérification des symptômes. Scull déplore la perte du lien que représentait la psychanalyse pour certain-e-s patient-e-s états-unien-ne-s (pour la plupart, privilégié-e-s) au milieu du siècle dernier - au moins les psychiatres écoutaient les patient-e-s dans les années 1950, se dit-il.

Malheureusement, ces dernières cinquantes années ont aussi vu la psychothérapies se rapprocher d'une pillule que l'on prendrait vite fait bien fait : standardisée, rapide, bon marché et aux frais de l'entreprise. Dans les années 80 et 90, la rationalisation des structures de soins a amplifié les critiques de certains psychiatres qui estimaient que la nature exploratoire et symbolique de la psychanalyse la rendait longue pour des résultats incertains. Ils ont plaidé pour des formes de soins plus rapides et plus abordables qui incluaient non seulement des médicaments, mais aussi de nouvelles techniques de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) qui, comme l'a affirmé l'historienne Hannah Zeavin, ont pu dévaloriser le pouvoir de guérison du thérapeute lui-même. Certaines approches des TCC ont tenté de réduire le rôle des thérapeutes à un dialogue largement pré-écrit dans des cahiers d'exercices et des programmes informatiques prévus pour chaque trouble. Les pensées et les sentiments du ou de la patiente sont des scripts qui pouvent être reprogrammés, tandis que l'introspection et la compréhension psychologique - l'"écoute" valorisée par Scull - étaient dénigrées par certains praticiens qui les considéraient comme du nombrilisme. En conséquence, la psychanalyse traditionnelle est devenue presque impossible à trouver aujourd'hui. Bien que de nombreux thérapeutes adoptent une approche éclectique qui emprunte des idées à la TCC et à divers courants de la psychanalyse dans la pratique, le type de thérapie à long terme et ouverte que représentait la psychanalyse traditionnelle est extrêmement difficile d'accès aujourd'hui. Les assurances refusent de couvrir ces séances et les patient-e-s qui souhaitent une psychanalyse sont souvent contraints de payer des frais élevés.

Avec le déclin de la psychanalyse, la thérapie a continué à se rapprocher de la standardisation des entreprises. Aujourd'hui, les psychologues et les travailleurs sociaux exercent en freelance sur des plateformes numériques en plein essor comme Talkspace pour gagner environ 25 dollars de l'heure, tout en ayant peu de contrôle sur leurs horaires, leurs honoraires ou leurs conditions de travail. D'autres s'engagent dans une thérapie avec des chatbot, des IA conversationelles (généralement présentées comme des femme). Il est inquiétant de constater que ces applications uberisés ne sont en grande partie pas réglementées et que leur éthique en terme de soin est discutable. Les compagnies d'assurance et le système de santé exigent des solutions rapides pour répondre à une pression financière toujours plus forte. L'avenir de la psychothérapie semble sombre à la fois pour les patient-e-s qui souhaitent un contact humain et pour les prestataires dont le travail est dévalorisé au point d'être uberisé-e-s ou remplacé-e-s par des machines.

La seule véritable lueur d'espoir à l'horizon de la psychiatrie semble être les psychédéliques, que Harrington mentionne très brièvement dans sa conclusion. Des organisations à but non lucratif et des chercheurs universitaires mènent actuellement plus de cinquante essais sur la MDMA (ecstasy), la psilocybine (champignons magiques), le LSD (acide), la mescaline, l'ibogaïne et l'ayahuasca pour un large éventail de troubles psychiatriques. L'esketamine a déjà été autorisé comme traitement contre la dépression résistante. Des chercheurs et des journalistes, tels que Michael Pollan, ont qualifié ces recherches de "renaissance psychédélique", une révolution de la psychiatrie qui permettra de mieux comprendre le lien entre le corps et l'esprit et profitera à des milliers de patient-e-s.

Cela ne vous rappel-t-il rien ? La "renaissance psychédélique" ressemble à la prochaine révolution harringtonienne, avec des affirmations grandiloquentes, des investissements financiers massifs et, à ce stade, des bénéfices incertains pour les patient-e-s. On ne connaît pas encore très bien l'efficacité de ces traitements, mais ce qui est sûr, c'est que l'industrie pharmaceutique a déjà miser dessus. En 2020, la société londonienne Compass Pathways, qui a bénéficié d'un investissement de départ de la part de Thiel Capital de Peter Thiel, a été la première société pharmaceutique psychédélique à entrer en bourse, avec une évaluation de départ à 1,1 milliard.

Les grandes sociétés pharmaceutiques ne sont pas en reste. Comme je l'ai indiqué dans un précédent article, Johnson & Johnson s'intéressait aux effets bénéfiques de la kétamine sur la dépression, mais ne pouvait pas breveter le médicament, car il existait déjà un générique bon marché. J&J a décidé de fabriquer un analogue, en isolant chimiquement l'une des images miroir du composé. Ils ont appelé ce composé le "Spravato", ont breveté le médicament et facturent aujourd'hui près de mille dollars par dose. Des entreprises utilisent déjà des tactiques similaires pour isoler des composés brevetables à partir de plantes psychoactives que les communautés autochtones utilisent depuis des siècles, ce qui soulève des questions éthiques sur la façon dont l'industrie psychédélique en plein essor perpétue une forme de néo-colonialisme qui exploite des connaissances, des plantes et des terres autochtones dans d'anciennes colonies de peuplement.

Cette "renaissance psychédélique" n'est donc probablement que la prochaine étape d'une lente évolution de l'industrie pharmaceutique entamée dans les années 1980. Et quels que soient les avantages cliniques que les psychédéliques finissent par offrir, les drogues ne sont pas une solution aux problèmes structurels qui abîment notre santé mentale. Les industries et les psychiatres universitaires qui s'associent à l'industrie continueront d'en tirer des profits. Et les psychédéliques ne peuvent aider que ceux qui y ont accès dans notre société : principalement les blanc-he-s de la classe moyenne supérieure qui ont une assurance privé.

Bien que ces deux ouvrages traitent une longue période historique d'une façon remarquable, ils taisent néanmoins un aspect critial du passé de la psychiatrie indispensable pour entrevoir son avenir : le rôle de la profession dans le contrôle social massif des populations noires au cours du dernier demi-siècle. Pour Harrington et Scull, la psychiatrie ne peut plus être appréandée comme une institution carcérale de contrôle des populations depuis la fermeture des grands asiles et l'essor de la désinstitutionnalisation - un mouvement qui, dans les années 1960, a tenté de transférer les compétences de soins des hôpitaux psychiatriques vers les communautés. Dans ce paradigme entendu, la désinstitutionnalisation n'est que la concéquence de l'abandon étatique et de la casse néolibérale : les patient-e-s sortent en masse des institutions avec peu de ressources et peu de soutien, ce qui conduit à des taux élevés de sans-abrisme parmi les personnes souffrant de maladies mentales graves.

Mais ce récit ignore la façon dont la psychiatrie brouille les limites entre intérnement et incracération. Comme l'affirme l'historienne Anne Parsons, "l'asile n'a pas disparu" avec la désinstitutionnalisation. Au contraire, "elle est réapparue sous la forme du complexe industriel pénitentiaire moderne". Actuellement, certains des plus grands centres psychiatrique du pays sont dans des prisons. Il y a plus de personnes atteintes de maladies mentales graves dans les prisons états-uniennes que dans les hôpitaux psychiatriques restants. Environ 40 % des personnes diagnostiquées avec une maladie mentale grave seront incarcérées au cours de leur vie, dans de nombreux cas en raison des politiques racistes qui sous-tendent les politique de guerre contre la drogue. Cette santé mentale carcérale est marquée par une forte ségrégation. Alors que les hôpitaux psychiatriques accueillent généralement des patient-e-s blanc-he-s d'âge moyen, les prisons enferment de façon disproportionnée des personnes ayant des troubles psychiatriques, noires et âgées de moins de quarante ans.

En outre, le sociologue Anthony Ryan Hatch soutient que l'utilisation de produits psychopharmaceutiques dans les prisons permet d'enfermer la personne jusque dans son esprit. Les gestionnaires, architectes de la politique pénitentiaire présentent les produits psychopharmaceutiques non pas comme des traitements médicaux, mais plutôt comme une outil biopolitique indispensable, c'est-à-dire "l'utilisation stratégique de nouvelles technologies dans le but de réduire les coûts liés à l'incarcération de masse tout en minimisant les risques que les prisonniers représentent pour la société". En 2000, quelque 95 % des prisons d'État à sécurité maximale ou élevée distribuaient des médicaments psychiatriques aux personnes incarcérées.

Si Harrington et Scull ne traitent pas ces questions, c'est sans doute parce qu'ils se concentrent sur l'élite des psychiatres universitaires, qui a tendance à éviter de travailler dans les prisons. Comme le note Hatch, la quasi-totalité de nos connaissances sur les produits psychopharmaceutiques provient d'études réalisées sur des patient-e-s non incarcéré-e-s, alors que les connaissances liées à l'usage de psychotropes en prison tendent à rester en quatres murs à l'instars des détenu-e-s. Cet impensé illustre aussi l'existence de ce que l'on pourrait appeler la domination carcerale qui utilise à la fois des psychotropes comme outils de contrôle, tout en étant incapable de fournir aux personnes incarcérées - dont beaucoup sont traumatisées par leur incarcération - le traitement humain qu'elles méritent.

En tant que psychiatre, je pense qu'une grande partie de cette tragédie tient au silence de notre profession qui ne veut pas prendre ses résponsabilités. Malgré la diminution de l'espérance de vie des personnes atteintes de maladies mentales, les taux élevés d'incarcération et de sans-abrisme dans cette population, et l'échec du paradigme biologique, la machine de recherche biopsychiatrique ne cesse de croître. Dans son nouveau livre, Healing : Our Path from Mental Illness to Mental Health, Insel soutient que les échecs du passé de la psychiatrie biologique indiquent que nous devrions "doubler la recherche sur le cerveau" au lieu de redéfinir nos priorités. Le successeur d'Insel au NIMH, Joshua Gordon, a réaffirmé que leur priorité était la recherche biopsychiatrique, au sens scrit du terme. Si Harrington et Scull évoquent tous deux une "crise" dans la profession aujourd'hui, le plus effrayant serait plutôt que de nombreux membres de l'académie continuent à faire comme si de rien n'était. En d'autres termes, la véritable crise de la psychiatrie universitaire serait plutôt que ses acteurs se comporte comme s'il n'y en avait pas.

Si étudier l'histoire de l'élite médecins univeristaire ne nous permet pas de saisir l'ensemble du problème, cela ne nous permettera pas non plus d'imaginer de réelles ruptures. Pour trouver des réponses, il faut changer d'objet d'étude et se tourner vers des récits qui ont été largement négligés dans les histoires classiques de la psychiatrie. Le travail historique de Liat Ben-Moshe, militante et sociologue du handicap, s'interresse par exemple aux communautés Mad(2) qui ont pense leur neurodivergence non pas comme un problème médical à résoudre, mais comme une identité à célébrer. Dans les années 1970, les activistes fols et leurs allié-e-s, comme l'antipsychiatre Thomas Szasz, ont réclamé avec succès l'abolition de pratiques psychiatriques violentes et carcérales qui avaient cours aux états-unis. Bien que ce mouvement de désinstitutionnalisation de la psychiatrie n'ait pas abouti à une libération totale des personnes handicapées aux États-Unis, Ben-Moshe affirme qu'il offre d'importantes leçons sur la manière dont les communautés peuvent résister avec succès aux structures qui les oppriment au nom du soin.

Le travail de Ben-Moshe n'est pas seulement un outil permettant l'analyse critique de la violence psychiatrique passée, mais également ce qu'elle appelle une "généalogie" pour penser à des avenirs qui semblent inimaginables autrement. Les généalogies de la résistance conceptualisent la "santé" non pas en termes d'accès à un traitement individualisé fourni par des médecins universitaires, mais plutôt en termes de libération collective des conditions structurelles qui produisent une grande partie de la souffrance psychologique et des traumatismes. Ces généalogies sous-tendent des travaux communautaires ou professionels qui luttent aujourd'hui pour abolir le système carcéral et pour imaginer des formes non violentes de soins par le biais de la pair-aidance, des Soteria Houses et de la lutte politique. Par exemple, à Los Angeles, l'année dernière, une alliance entre des cheureuses, des associations communautaires et des fonctionaires a permis d'empêcher la construction d'une "prison psychiatrique" en proposant de réinvestir ces fonds dans des initiatives de soins de santé mentale de proximité. Leur slogan : "Les soins d'abord, les prisons ensuite".

Il y a aussi des leçons inattendues pour les communautés plus privilégiées. La richesse matérielle n'isole pas complètement les gens des dommages psychologiques du capitalisme, bien sûr. Le brun out et la dépression sont endémiques chez les médecins et les étudiants en médecine de la classe moyenne supérieure, pour ne citer qu'un exemple. Plus d'un tiers des étudiants de Yale, dont beaucoup sont issus de milieux privilégiés, font appel à des services de santé mentale. Le psychothérapeute Gary Greenberg l'explique ainsi sans détours : "C'est un fait, si nous ne vivions pas dans une société aussi détraquée, je serais au chômage". La souffrance psychologique dans les catégories supérieures de la société n'est pas seulement la preuve qu'il faut améliorer l'accès aux soins, qu'il s'agisse de produits pharmaceutiques ou de psychothérapie. C'est aussi un appel à la mobilisation contre l'essence pathogène de nos envrionnements sociaux directs, qu'il s'agisse de formations toxiques, de cultures universitaires élitistes ou de chaines de production déshumanisantes. L'historienne Joanna Radin m'a ainsi encouragé à aborder mon cours d'introduction à l'histoires des drogues non pas seulement comme la question de savoir quel est le bon médicament pour qui, mais aussi comme une prise de recul sur à quoi ressemblerait un monde sans médicaments ?

Harrington et Scull n'avaient certainement pas anticipé cette lecture de leur travail, mais nous pourrions leurs livres comme arguments pour cesser de financer la neurobiologie psychiatrique aux éats-unis - un appel à refuser une n-ième promesse de "révolution" ou de "renaissance" qui sauverait un projet académique qui a fait peu pour aider mais qui a beaucoup nuit. Nous n'avons pas besoin d'être neuroscientifiques pour savoir que la souffrance psychologique et émotionnelle est "réelle" ou "légitime", et qu'une pilule, aussi efficace soit-elle, ne peut abolir le système carcéral et capitaliste qui est à l'origine de tant de traumatismes. Comme ces livres nous l'apprennent, les paradigmes psychiatriques sont fragiles, et peut-être que l'hégémonie de la biologie sur la profession ne tient finalement qu'à un fil qui pourrait céder sous le poids des critiques récentes. L'avenir de notre profession, si elle en a un, ne réside pas dans les promesses de découvertes scientifiques révolutionnaires en biologie. Il dépend de la redécouverte et de la mise à profit d'histoires communautaires négligées,de généalogies de solidarité produites par celleux que la psychiatrie prétend aider.

(1) le terme "brown" est difficilement traduisible en français puisqu'il recouvre, en Amérique du Nord, un ensemble d'ethnies (sud asiatiques, natives américaines, histaniques) qui seront amalgamées dans une seule catégorie raciale (brown)

(2) Mad signifie "fou", ici dans un retournement du stigmat